得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 版權信息

- ISBN:9787569927658

- 條形碼:9787569927658 ; 978-7-5699-2765-8

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 本書特色

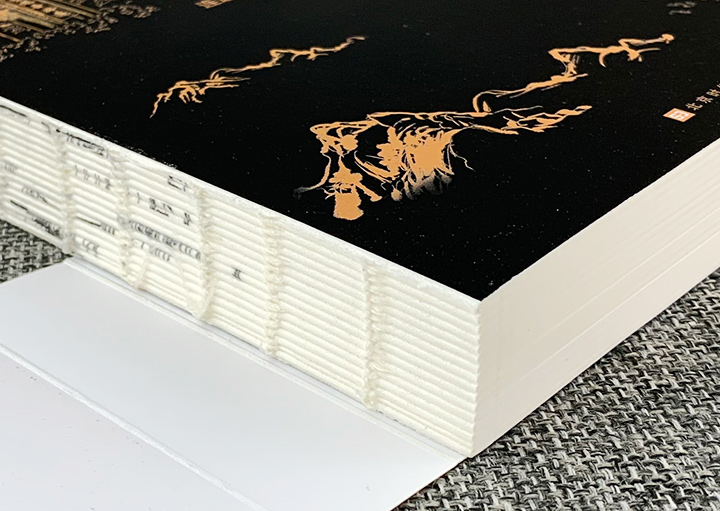

1)125處晉南土木華章,157 幅精美古建手繪圖,帶你一窺巍巍華夏之木構匠心、窟寺煙云和歷史浮沉。

2)一本不容錯過的古建筑讀本,知識與旅行趣味兼備,專業制圖與野外寫生創作的完美結合。

3)看一個人對理想20年的堅持,愛山西的東北人、“破廟專業戶”連達晉南野外奔走、匠心妙筆再記錄。

4)行跡與心跡相輝映,讀者不僅能從中獲得美的享受,也可以給當下的建筑業人士和建筑系學子提供豐富的養分和借鑒。

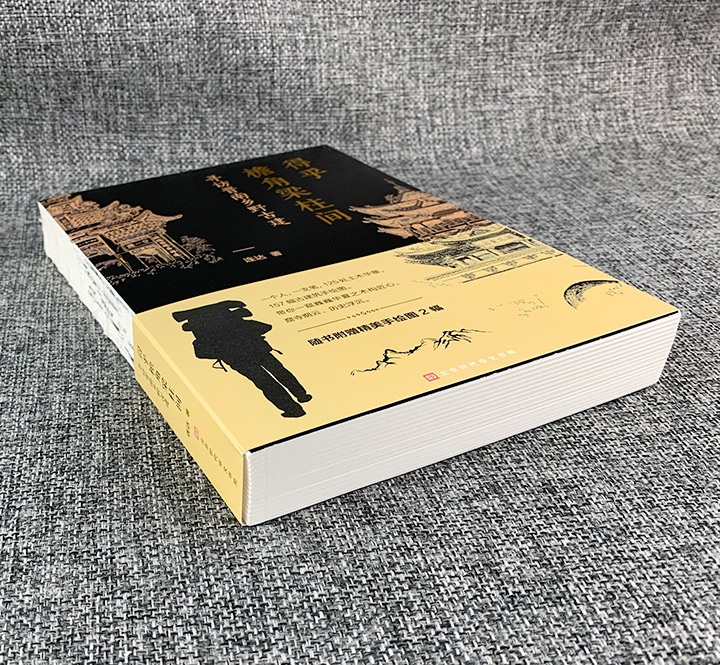

5)文藝鎖線裸脊裝,漢風黑、燙金封面,顏值爆款。

得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 內容簡介

山西省現在保存著全國約70% 的明以前大木構建筑, 各類形式的古建筑保有量高居全國之冠,而山西南部的平陽(今臨汾)、河東(今運城)地區保存的古建筑之多, 跨越年代之長,涵蓋形式之廣,古建筑密度之大,唐、宋、金、元、明、清各個時期的建筑無所不有,被譽為“古建筑愛好者的天堂”。

《得乎檐角梁柱間:尋訪晉南鄉野古建》一書中,作者連達用真誠又富有巧思的文字搭配157 幅精美手繪,將晉南125 處古建之美展現給讀者,記錄了眾多鮮為人知的古建現狀,同時也用文字記錄了他的行跡和心跡。讓我們能更深刻地感受傳統古建之美、了解其中的歷史和人文故事,同時,對傳統建筑和文化給予更多的關注與保護。

得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 目錄

前 言001

//

霍太山下存古邑

//

霍州鼓樓004

霍州祝圣寺006

霍州署大堂009

趙家莊觀音廟013

楊棗村普照寺017

洪趙大地映飛虹

//

洪洞縣關爺樓025

廣勝下寺029

水神廟032

廣勝上寺036

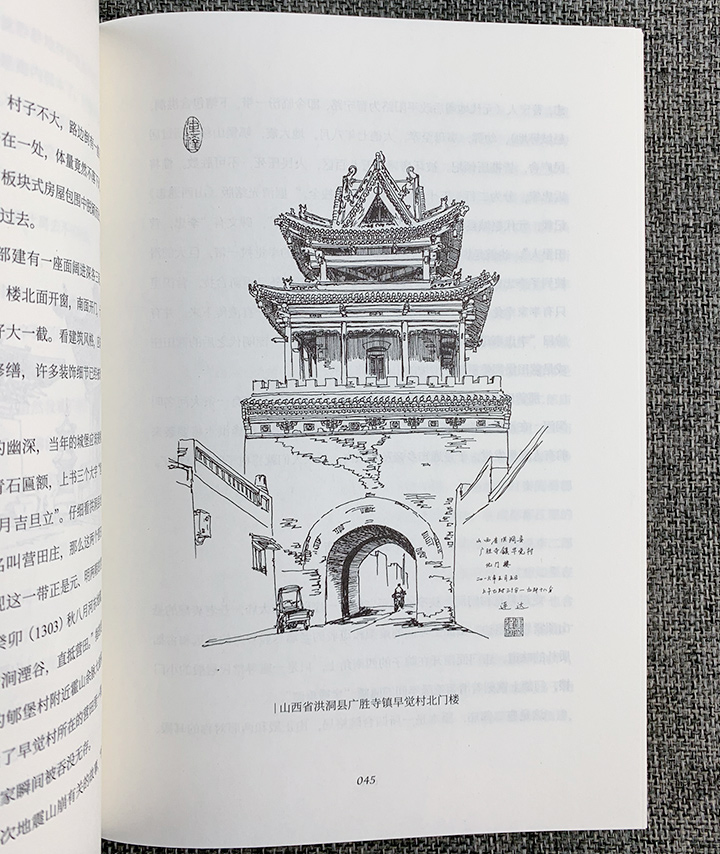

早覺村北門樓044

早覺村二郎廟046

坊堆村碧霞圣母宮050

石橋村泰云寺054

辛南村女媧廟057

辛北村玉皇廟060

馬牧村華嚴寺062

西李村觀音廟066

賀家莊玉皇殿068

鐵爐莊千佛閣072

韓家莊玉皇樓074

韓家莊魁星樓076

萬安鎮石牌坊078

王緒村東岳廟082

萬圣寺084

西昌村文昌樓089

東梁村元武樓092

西義村玉皇樓095

伏珠村彌勒寺098

趙城鎮文廟大成殿100

趙城鎮龍彰世顯石坊104

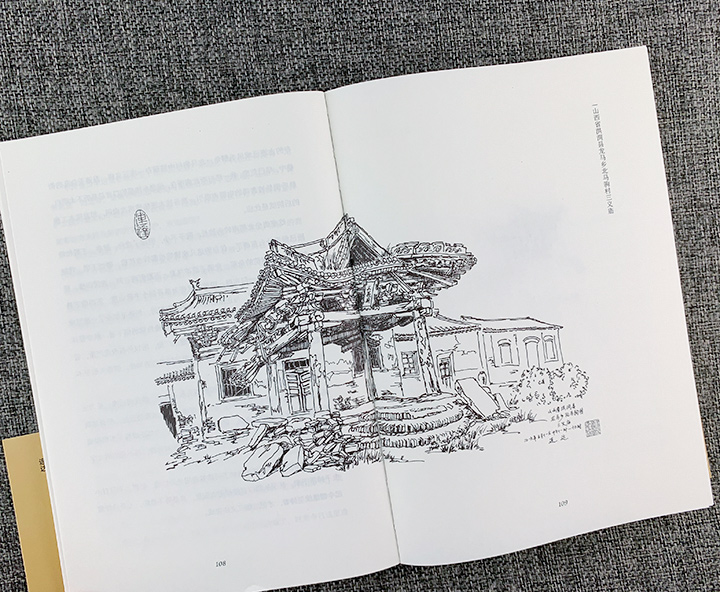

北馬駒村三義廟106

元曲余音繞平陽

//

魏村鎮牛王廟115

東羊村后土廟118

王曲村東岳廟120

臨汾市鐵佛寺122

金襄陵與銀太平

//

襄陵鎮城隍廟128

襄陵鎮文廟大成殿133

西徐村三教廟136

福壽村魁星樓140

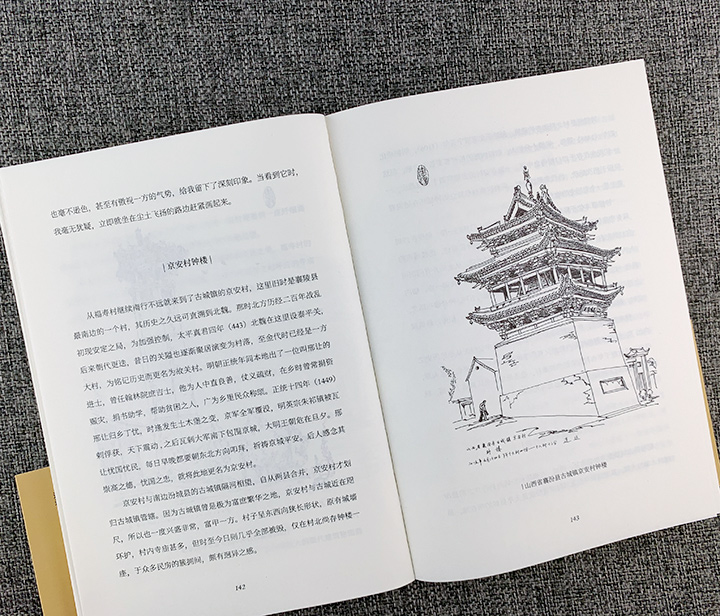

京安村鐘樓142

古城鎮關帝廟牌坊144

汾城鎮古建筑群

城隍廟151

文廟158

文昌祠160

學前塔162

鼓樓164

關帝廟166

社稷廟168

洪濟橋170

古堡門172

尉村后土廟174

西中黃村春秋樓176

北膏腴村善慧寺磚塔178

北賈坊村魁星閣180

德西毛村節孝坊182

史威村普凈寺184

上北梁村靈光寺琉璃塔190

陶寺村關帝樓192

敬村魁星樓194

敬村觀音廟196

丁村古民居198

曲沃侯馬尋舊跡

//

曲沃縣四牌樓212

白冢村碑樓214

曲村大悲院216

牛村董氏磚雕墓220

上馬村賈氏節孝坊223

張少村衛氏節孝坊226

三晉故都探新絳

//

絳州三樓232

絳州署大堂236

絳州龍興寺240

絳州天主堂242

絳州文廟245

三官廟248

后稷故鄉訪稷山

//

楊趙堡閻家舉人院254

武城村段氏節孝坊及碑樓256

太杜村社稷廟牌坊260

稷山縣稷王廟 262

南陽村法王廟266

馬村青龍寺270

上費村李氏兄弟散粟義行碑亭272

上費村李家大院275

白家莊玉壁古城278

勛重村王氏節孝坊282

縈回跋涉黃河津

//

河津市臺頭廟288

河津市真武廟292

連伯村高禖廟296

西梁村雙碑樓300

上山下鄉闖故絳

//

灌底堡景云宮306

喬寺村碑樓308

東下呂村文昌閣312

橫東村成湯廟314

絳縣文廟316

張上村太陰寺318

南柳村泰山廟322

南樊鎮石牌坊324

桐鄉淺尋亦聞喜

//

東鎮保寧寺塔330

聞喜縣文廟332

郭家莊石牌坊碑樓群334

溫公桑梓禹都夏

//

司馬溫公祠346

上馮村圣母廟352

夏縣武廟354

夏縣文廟356

萬榮圣跡耀河東

//

萬榮縣飛云樓364

萬泉鄉文廟367

南陽村壽圣寺塔370

平原村薛瑄家廟373

太趙村稷王廟376

中里莊八龍寺塔379

榮河鎮秋風樓382

臨晉猗氏覓塔影

//

臨猗縣妙道寺雙塔388

閭原頭村永興寺塔 392

臨晉縣衙大堂394

臨晉鎮文廟398

中條巍巍屏永濟

//

董村戲臺404

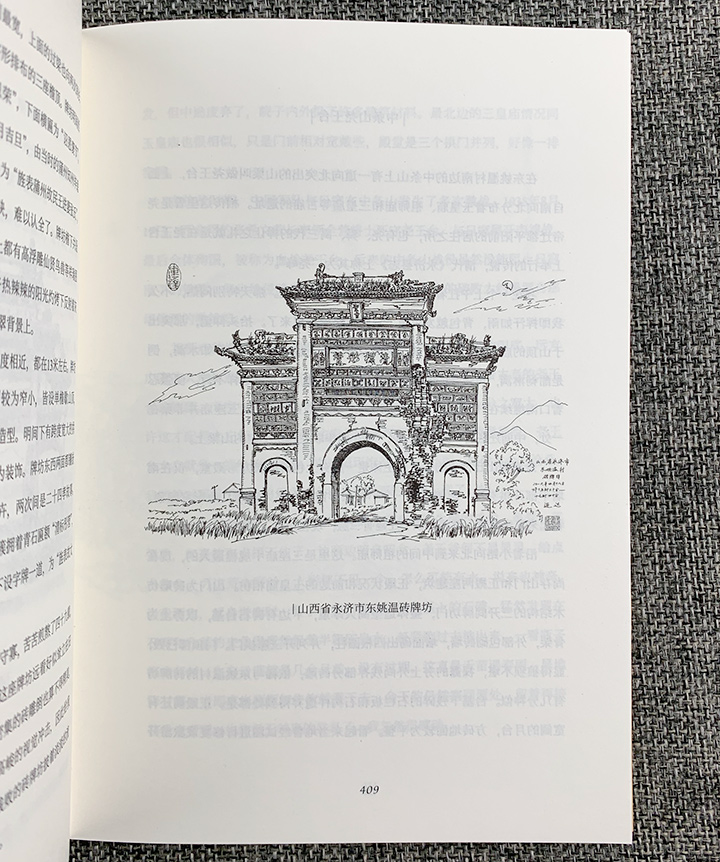

東姚溫村牌坊406

中條山堯王臺410

中條山萬固寺414

中條山棲巖寺塔林416

蒲州普救寺422

蒲津渡唐代鐵牛鐵人424

崇寧宮闕照解州

//

解州鎮關帝廟432

唐元瑰寶薈芮城

//

芮城縣永樂宮448

龍泉村廣仁王廟458

芮城縣城隍廟460

跋465

得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 節選

|城隍廟|

汾城鎮上現存規模*大的兩組古建筑群就是城隍廟和文廟了,兩座廟一前一后都建在西城墻附近,城隍廟位于文廟后身,兩廟間被一條狹窄的小巷隔開。

在這條小巷上有東西相對的兩座木牌坊,都是面闊三間歇山頂的四柱結構,下部建于左右分列的石臺基上,只有明間可以通行,前后設抱鼓石和戧柱以穩固。明間頂上覆以巨大的歇山頂,好似張開了蒼老的傘蓋,把兩次間的小懸山頂也遮蔽于下,檐底的斗栱繁復炫目,精巧的做工令人嘆為觀止。在正中央都鑲嵌有巨大的木匾,東側牌坊上為“鑒察坊”,西邊的是“翊鎮坊”,這是在闡述城隍老爺的作用,既是人間道義的鑒察神,也是黎民百姓的保護神。兩座牌坊的造型古樸敦厚,周身不施彩畫,裸露出凝重的原木本色,與城隍廟的牌樓式正門以及對面破敗的琉璃影壁相呼應,把這條狹窄寂靜的小巷點綴得古香古色,置身其間,仿佛時光倒流,回到了遙遠的明清時期,如果沒有那些無處不在的電線,這里真是個拍攝歷史劇的絕佳場景。

城隍廟創建于明朝洪武二年(1369),重修于天啟七年(1627),現在布局保存完整,由廟門、倒坐戲樓、獻亭、正殿、東西配殿、廂房以及鐘、鼓雙樓等建筑組成。城隍的本意是指舊時保護城市的城墻和城壕,在冷兵器時代,一座城市想要得以保全,基本上都會高筑墻,深挖壕,這在戰亂時期尤為重要,甚至可以說是全城人民生命和財產的*后保障,城墻的修筑傳統從夏、商時代起一直延續到清末,民國時期仍然有許多地方在對城墻進行修繕,這幾乎是相伴于中國歷史始終的一種社會現象。在修筑城墻的同時自然也傾注了人們對于平安的渴望,于是逐漸將城隍演化成了一座城市的保護神。早在東漢末年時就已經有了城隍神供奉,在之后漫長的歲月里城隍神逐漸被道教吸納和完善,尊為保佑一方安寧、消除水旱災害和疾病、懲惡揚善、陰司鑒察的大神,后來就演化為一座城市的陰間*高長官,通常都由本地的名宦先賢或者忠烈之士來充當。

歷朝歷代都曾修建有城隍廟,但*為隆盛還是在明代,明太祖朱元璋認為“(城隍神)以鑒察民之善惡而禍福之,俾幽明舉不得幸免”,于洪武二年(1369)下明旨將天下城隍按都、府、州、縣分為四級,城隍神的爵位則依王、公、侯、伯列為四等,各縣城以上都必須設有城隍廟,由各級地方的主管官員歲時祭祀,希望通過此舉達到“使人知畏,人有所畏,則不敢妄為”的教化目的,于是天下城隍廟的數量得到了極大的增加,留存至今的也為數不少。縣級城隍神被封為四品顯佑伯,至今汾城城隍廟正門上“顯佑伯”的巨匾仍然保存完好。

城隍廟的正門是一座高聳的木牌樓,左右向外伸出八字歇山頂抱廈,因為身處狹窄的巷子里,想看山門雄姿只能極力仰視,卻只見檐下斗栱如花,昂頭層疊,木雕裝飾極盡奢華之態,給人以驚艷之感,更增加了這組建筑的神秘氣息。

廟門內是一座高大的三開間懸山頂穿心殿堂,下部建在高度足有1.5米分為左右兩部分的磚石臺基上,明間為進出城隍廟的通道,四周環以雁翅形回廊,向正殿方向凸出有重檐歇山頂倒坐戲臺,檐下的斗栱木雕以及柱礎石雕都造型繁多,技藝精湛,力求全方位無死角地將裝飾進行到底。雖然歲月已經將飛檐斗栱上的鉛華洗盡,但其裸露的木質本色更具有了一種震撼人心的滄桑之美和歷史的真實感,讓流逝的歲月觸手可及。當年每逢廟會,便將戲臺下的通道頂上搭設木板,在上面為正殿里的城隍老爺演戲,廟門內這座殿堂實際上就是演出時的后臺,當然這已經是很久遠的往事了。

在戲臺和正殿之間是寬闊的院子,兩旁有長長的配殿和廊房,院子*北端是供奉城隍爺的正殿,此殿體量寬大,為面闊五間,進深六椽,單檐懸山頂的建筑,內部采用減柱造,只用兩根金柱撐起一條粗碩內額的做法頗有元代遺風,前檐下設有一排寬闊的回廊,正面中央位置建有獻亭一座。

獻亭為四柱式十字歇山頂結構,十分小巧精致,是祭祀城隍老爺時,供奉和獻禮的場所,這種主殿之前單設獻亭的布局形式在晉省的古廟宇中比較常見,我在晉東南一帶就畫過多處。這座獻亭不但具備了城隍廟其它建筑的華美裝飾,又將廟宇中軸線點綴得不顯空曠和單調,堪稱整組建筑群中的點睛之筆。

在正殿東西兩側還建有鐘、鼓樓各一座,兩座樓的結構一致,平面為正方形,下部都是磚石修筑的十字穿心門洞,頂上為重檐十字歇山頂木樓閣,檐下出回廊,造型敦厚,形如巨傘,好像兩尊神將護持于正殿兩旁,與高聳的廟門和戲臺相呼應,使整座城隍廟建筑群顯得高低錯落,層次分明。這一幅是我來到廟外側東北角上所畫的鐘樓,斑駁的老墻,古樸的造型,滄桑的氣質,凝重的歷史感瞬間感染了我。

廟東側是一片荒廢的大院子,除了廢棄的廠房就是滿地的碎磚瓦和荒草,正好有一個鐵皮頂子的車棚建在鐘樓的旁邊,我看天色陰沉,形勢不妙,擔心會有雨,就躲在車棚里來畫鐘樓,果然不久雨水即傾瀉而下了。

我已經是第二次來到汾城鎮城隍廟了,上一次來還是6年前,不過文管所的董大叔仍然記得我這個能夠靜下心來一畫就是一整天的年輕人,一如既往地給我以支持和幫助,使我得以在城隍廟內外痛痛快快地又畫了一整天,這般信任與理解真是讓我心中深感溫暖。

廟內安靜極了,我徜徉其中,觸摸數百年的殿堂勝跡,心中無比的舒暢。庭院中如站班神將一樣的兩列古柏應該與廟宇同齡,一直忠實地護衛著城隍老爺,一站就是幾百年,現在它們也都老了,開始弓腰駝背,不再挺拔,但依然枝繁葉茂,給古老的廟宇以勃勃的生機。時間在畫筆下悄然飛逝,當天空中的光線開始灰暗下來,我知道是該離開了,相聚總是短暫的,但能夠有機緣在這么棒的一座廟宇中盡情地看過畫過,也足以自豪了,待來日必將再到這里故地重游。

|文廟|

在城隍廟前面一路之隔是昔日的太平縣文廟,其建筑規模很龐大,保存也較為完整,是汾城鎮里現存*大的一組古建筑群了。

文廟相傳創建于唐代,據碑刻記載,元朝至元二十年(1283)和至正十九年(1359)都曾進行過重修。現存建筑則是明代所遺留。依次為影壁、欞星門、泮橋、戟門、大成殿以及左右廊廡,后院原有尊經閣,現僅存遺址。西側還有一座明倫堂。

欞星即指天上的文星,以此命名文廟的**道門則表示希望天下文人學士薈萃于此。這座欞星門創建于明朝正德年間,是一座三間四柱廡殿頂式花崗巖石牌坊,四根立柱前后各以戧柱支撐,中央的兩組戧柱上浮雕有遒勁的蟠龍圖案。明間檐下外側匾額鐫刻有“欞星門”三個大字,內側為“金聲玉振”,這是引用孟子的話,贊頌孔子思想完美無缺,集古代圣賢之大成,達到了絕頂的高度。雖然歷經滄桑,這座欞星門石牌坊至今依然完好。前些年文廟前部曾被圈入中學院內,欞星門下也被砌墻封堵,現在學校已經遷出,將欞星門重新清理并安裝了柵欄式門扇,恢復了往昔的舊貌。樹后露出的八角亭閣是文昌祠。

欞星門內有半月形的泮池,池上建一座單拱小石橋,名曰泮橋,俗稱狀元橋,取從橋上走過將來能夠高中狀元的吉祥寓意,亦是古代文廟的標配建筑。橋欄板上浮雕有竹、菊、荷花、牡丹等圖案,每個柱頭上都有一只神態生動的小石獅。

再穿過三開間懸山頂的戟門,就來到了文廟的核心建筑大成殿。孔子是儒家思想的集大成者,儒學是歷代封建王朝進行統治的理論基礎,因此文廟的正殿都被命名為大成殿。這里庭院寬敞,古木參天,兩側長長的廊廡之下陳列著數十通廟內原有舊碑和從老城各處收集來的幸存碑刻,儼然是一座小碑林,涵蓋了元代至清代的七百余年歲月,是古太平縣凝固的史書,其中以戟門內的兩通明代雙面文徵明題詩碑*為珍貴。

大成殿為重檐歇山頂,平面呈正方形,殿身面闊和進深皆為五間,副階周匝,體量巨碩,正面中央凸出三開間懸山式抱廈,檐下的諸多斗栱都以透雕裝飾,精美絕倫,應該是汾城鎮里現存*大的一座殿宇。文革時大成殿被改做糧庫,通體刷滿白灰,雖然現在已經騰退清理,但木雕上依稀殘存的石灰痕跡仍然向人們訴說著那段明珠蒙塵的灰暗歲月。

殿前有寬大的月臺,這種早期建筑形式的遺存說明了文廟創建年代之久遠。庭院里的古柏形態各異,造型乖張,與城隍廟內的那些站班老樹氣質又有所不同,大概受到廟中圣人教化,看起來似乎也有了一些文雅韻味。古樹是古建筑群的點睛之筆,對于營造悠遠肅穆乃至神秘的氣氛至為重要,有了它們的裝點,古建筑便有了畫卷的意境,尤其常用于寺廟中的數百年乃至上千年的松柏之類樹種,還能增添一種仙家飄逸之氣。

|文昌祠|

畫中這座六角攢尖頂的兩層樓閣嚴格地來說應該叫文昌閣,現在位于文廟東南角墻外,下部建有高臺,并曾開辟門洞可以通行。雖然現在門洞已經被封死,但上邊鑲嵌的匾額清晰地寫著“文昌祠”。我在寫生時和當地人聊起來,有老者說這樓其實是文昌祠的大門,在后邊原來還有一大片和文廟并列的院子,也有殿堂供奉神像,可惜后來被拆得片瓦無存,所以樓閣僅是祠堂的門樓而已。

這座樓閣造型精巧華麗,纖秀飄逸,一層主體為磚砌,外檐設有回廊,二層為木構造,檐角高高上揚,兼有江南建筑的韻味,于下仰觀,更感美輪美奐。雖然后邊的祠堂建筑群已經無存,但樓閣之于文廟則仍不失為極佳的點綴,甚至讓這落寞的深巷也有了靈動的氣息。文昌祠內供奉著傳說中掌管文運功名的星宿文昌帝君,緊鄰文廟和貢院則意在昌明儒學,保佑學子們能夠學有所成,仕途通達。古代學子們在貢院受教之后則要通過科舉考試來求取功名,這時候便要祈求文昌帝君庇佑垂青,因此文昌祠與文廟貢院毗鄰而建實在是方便許多。

|學前塔|

在汾城文廟前院是昔日官學貢院的舊址,西南墻外有一座八角九級密檐式空心磚塔,因位于貢院門前,所以俗稱學前塔、貢院塔。其實*標準的名稱則應叫文峰塔,修建在官學前是祈盼就讀的學子們能夠文風暢達,金榜題名之意。此塔通高約24米,是典型的明清風格,下部建有臺基,一層*高,向北開有塔門,并在檐下飾以磚雕仿木結構的斗栱。其上各層高度均勻,逐漸收分,每層亦向北設有小窗,造型簡潔質樸,并無奢華裝飾。各層檐角上都懸掛有鐵鈴,微風拂過,叮咚之聲清脆悅耳。

汾城文廟東側既有文昌祠,前面貢院又修文峰塔,配置可謂齊全,也說明了古人對于通過科舉途徑改變人生命運、提高社會地位的強烈祈愿。

隨著近年開始對古城風貌加以整飾和對古建筑周邊環境的清理,昔日的貢院建筑也得到了部分恢復,而且我發現貢院幾乎是緊鄰汾城的西城墻內側而建,往昔的斷壁殘垣正從淤埋中顯露出來,讓人不由得生出滄桑變換的感嘆。

得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 相關資料

得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建(附2張珍藏手繪卡) 作者簡介

連達

新浪微博、公眾號:連達畫古建。

定居大連的黑龍江人。自1999 年起自費徒步考察明長城和尋訪山西各地古建筑和古村落、古民居。用寫生的方式記錄那些鮮為人知、傾頹瀕危、行將消逝的鄉野古建筑, 常背著幾十斤重的背包在偏遠山鄉奔走,以干糧涼水充饑,以速寫的方式記錄鄉村古建筑的現狀,人稱 “破廟專業戶”。著有《尋訪山西古廟》《斗栱飛檐畫古建:圖解古建形制與寫生》等。事跡多次被央視新聞、新華社、《人民日報》、《中國青年報》、鳳凰網、一條等多家媒體報道。

- 主題:得乎檐角梁柱間-尋訪晉南鄉野古建

塑封新書裸背裝幀!感覺作者真的太不容易了,那么多幅精美手繪,將晉南那么多處古建之美展現給讀者,記錄了眾多鮮為人知的古建現狀,同時也用文字記錄了作者的行跡和心跡。

- >

月亮與六便士

- >

經典常談

- >

姑媽的寶刀

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

煙與鏡

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

山海經