-

>

野菊花

-

>

我的父親母親 - 民國大家筆下的父母

-

>

吳宓日記續編.第7冊.1965-1966

-

>

吳宓日記續編.第4冊:1959-1960

-

>

吳宓日記續編.第3冊:1957-1958

-

>

吳宓日記續編.第2冊:1954-1956

-

>

吳宓日記續編.第1冊:1949-1953

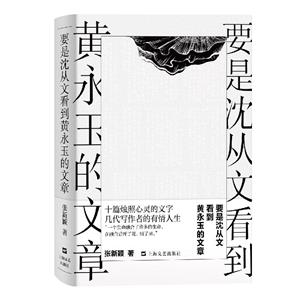

要是沈從文看到黃永玉的文章 版權信息

- ISBN:9787532179336

- 條形碼:9787532179336 ; 978-7-5321-7933-6

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

要是沈從文看到黃永玉的文章 本書特色

1.十篇隨筆 魯迅文學獎、文津圖書獎得主張新穎全新隨筆作品。十篇文章緊扣“無愁河”這一主線,展開歷史長河般的畫卷,講述幾代寫作者的有情人生。有張新穎與黃永玉的對談、有黃永玉的插畫、有圍繞《無愁河的浪蕩漢子》的隨感、有對昔日同窗友人的追憶。在不同層面、不同維度,烘托出“無愁河”這一強大傳統的影響力。 2.一種呼應 時空情感,如相晤對。《無愁河》是一部獻給幾位逝者的書,他們有不少東西融入作家黃永玉的生命。同樣,《無愁河》不斷把能量傳遞給讀者,讀者吸收變成自身的養分,感受它“潛藏著一股成就人的力量”。于是,這個讀者和這部作品,建立起一種非同尋常的交流關系。《要是沈從文看到黃永玉的文章》,可以說寫的就是這種關系。 3.傳奇延續 《要是沈從文看到黃永玉的文章》,是繼《沈從文的后半生》《沈從文的前半生》《九個人》后的精彩傳記。進一步的是,這部作品的主角不再局限于一個人,而是“無愁河”這一強大傳統本身——愛、憐憫、感恩。這一傳統下,本書探討幾代寫作者與其所身處的時代的關系,以及他們在不同時代背景下激發出來的智慧和能量。 4.依然有情 在沈從文看來,“有情”即必由痛苦方能成熟積聚的情——這個情即深入的體會,深至的愛,以及透過事功以上的理解與認識。而黃永玉對事物多情的、過目不忘的感受,他的繪畫與文學創作,恰恰生動而豐富地詮釋了“有情”。 沈從文和黃永玉這兩代人,在精神實質上并非判然兩條道路,更似是兩股支流,匯入一條“有情”的長河。

要是沈從文看到黃永玉的文章 內容簡介

本書作者張新穎是復旦大學中文系教授、有名的文學評論家,為教育部長江學者特聘教授。評論對談集。本書圍繞黃永玉的自傳體長篇小說《無愁河的浪蕩漢子》展開,收錄了作者十篇評論及對談。它也可看作《沈從文的后半生》的延續。黃永玉,這位老人回溯生命的來路,打量著自己是如何長成的,通過寫作喚回逝去的前輩與友人,如沈從文、蕭乾、汪曾祺;又以作品激發后輩讀者,如作者張新穎。生命如無愁河一般奔流不息。你會明白,在九十歲老人身上活著的,不只是他一個人。作者是“沈從文研究”的重量級學者,具有充沛的詩性力量和文學價值,內含深厚的生命啟示意義。相信能引起讀者廣泛的共鳴。

要是沈從文看到黃永玉的文章 目錄

序 “黃永玉是個小天才” 李輝

黃永玉先生聊天記

要是沈從文看到黃永玉的文章

贊美自己編歌唱的生命

與誰說這么多話

——黃永玉《無愁河的浪蕩漢子??朱雀城》

這些話里的意思

——再談黃永玉《無愁河的浪蕩漢子??朱雀城》

少年多謝相遇的世界

——黃永玉《無愁河的浪蕩漢子??八年》

汪曾祺和黃永玉:上海的事情

——《無愁河的浪蕩漢子》里的敘述及其他文字

一個傳奇的本事續

——李輝《傳奇黃永玉》讀記

這一部作品和這一個讀者

——談周毅《沿著無愁河到鳳凰》

紀念周毅:存下一些話,幾首詩

要是沈從文看到黃永玉的文章 節選

少年多謝相遇的世界 ——黃永玉《無愁河的浪蕩漢子??八年》 一、路線和年齡 《無愁河的浪蕩漢子》第二部(北京:人民文學出版社,二〇一六年),翻開來是一張手繪地圖,標著:“哈哈!這八年!”——從一九三七到一九四五年。這一部就叫《八年》。圖上的紅線,連接起一個個地方,劃出了一個少年的“道路”;現在出版的是上卷,這張圖上的路線,暫時只看到這么長就可以: 十二歲的序子,離開家鄉朱雀城(鳳凰),到長沙一二八師留守處找爸爸;又隨留守處經武漢、九江等地,遷往師部所在的安徽寧國;適逢一位遠房二叔從師部回集美學校,序子就跟著二叔,經杭州、上海,坐船到廈門,考入集美初中;未幾,日軍攻打廈門,學校遷往安溪。廈門、安溪集美學校的生活,是描述的重點。但序子“異類”的行為,使他不得不離開安溪集美,另轉入德化師范學校;德化待的時間更短,倉促逃離后,在同學老家過了個溫暖的年,即往泉州浪游而去。這個時候的序子,十五歲。 二、記憶力和多情、多謝 寫法呢?走到哪里寫到哪里,出現什么就寫什么。你得一再驚嘆黃永玉記憶力之好,清晰,完整,實為罕見。偶有記不得的地方——從集美農林學校到安溪的路程、剛到達后的情形、晚自習照明用什么燈——特意標出,無限遺憾:“活了九十歲,一輩子對自己的記憶力從來頗為自信,唯獨迷蒙了這三件事,以致留下了‘真空’,實在對不起自己和讀者。”(210頁) 記憶力的問題似乎沒啥好討論的,有的人記憶力超群,有的人記憶力糟糕,天生的東西不必討論。但除去天生的部分,記憶還有后天的運作,譬如你為什么記住了這件事而沒有記住那件事,就是選擇和舍棄。記憶有自動選擇和舍棄的功能,但在自動之外,也還給個人留有空間。可以討論的,就是這個空間。從這個意義上說,黃永玉記得那么多,記得那么細,是他的記憶力想要記得那么多,記得那么細。他的記憶力想要都記下來。 為什么想要都記下來?概而言之,是因為他經歷的人、事、物,和他都有關系,他對這些都有感情。這話聽起來沒有什么意思,其實關鍵正在這里。我經歷了某些事,但我很可能覺得這樣的經歷對我沒有一點影響,和我沒有什么關系,當然更談不上感情,日久年深,忘了也很自然。黃永玉特別,他不篩選,凡是出現在他生命中的,都和他的生命產生關系,由關系產生他的感情。所有的經歷,不僅是好的,還包括壞的,都能夠吸收轉化為生命的養分。沒有關系,沒有感情,怎么記得住? 所以,從這里,可以見出黃永玉的一個特質:用年輕時候的朋友汪曾祺六十幾年前的話說,是“多情”,“對于事物的多情”。這話出自一九五〇年汪曾祺寫的《寄到永玉的展覽會上》,“多情”跟好多方面聯在一起:“永玉是有豐富的生活的,他自己從小到大的經歷都是我們無法夢見的故事,他的特殊的好‘記性’,他的對于事物的多情的,過目不忘的感受,是他的不竭的創作源泉。” 這種“對于事物的多情”特質,換作汪曾祺的老師、黃永玉的表叔的說法,就是對世界的“有情”。 用黃永玉自己的說法,也是他常說的,是對世界的“多謝”。 三、無聲 因為“多情”、“多謝”,點點滴滴,都值得用心寫下來。《無愁河》寫得這么長,黃永玉話這么多,豈是無緣無故? 但讀這一部《八年》,有一處,你以為該多寫卻沒有多寫,你以為該說話的人卻沒有說一句話。密密麻麻的《無愁河》,偏偏在這里,給你一個震撼的留白。 那是在寧國,父親決定讓序子去集美讀書。 “爸,怎么我一點都冇曉得我要走?”序子問。 爸爸把左手拐靠著桌子想事情。想完事情放下左手低著腦殼又想。 “爸,你咯子冇好過,把光洋退送顧伯、戴伯,我不去了就是……” 爸爸輕輕蹺起二郎腿一晃一晃看著天花板。 “爸,我想到個好辦法,讓紫熙二滿把你也帶去不就行了,我們一齊走。” 爸爸摸著序子腦殼。 “爸,其實你用不著難過,我去一些日子就回來看你一次,過一些日子又回來看你一次……” 爸爸默默打手勢要序子睡覺——序子邊脫衣服邊講:“爸,其實也是好事情,得豫三滿以前對你講過,你在寧國暫時住段日子就去上海找田真一姑爺和大孃,住到他們那里。再慢慢一個一個找你上海畫畫的老朋友,在上海畫畫賣錢,日子好了,把媽和孥孥都接過去,寄錢養婆。我讀書得空就來上海看你們。到那時候,你自己想想,那會多好。聽說,寧國離上海也不遠,坐車坐船,一兩天就到。比朱雀到長沙近多了!”序子鉆進被窩里還講:“爸,東坡《水調歌頭》詞講:‘人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟……’”睡著了。(82-85頁) 序子說了又說,父親一聲不響。第二天汽車站送別,父親“動作輕松瀟灑,面帶微笑,一點也沒料到這一盤行動是生死之別。” 九十歲的老人回憶起這些,慨嘆四十剛出頭的父親“還年輕,太善良”,沒有本事預計民族的大歷史和個人的小歷史,“常常給小民眾弄幾筆率意的玩笑”——“唉!算了!算了!”“佛告須菩提,凡所有相,皆是虛妄,若見諸相非相,即見如來。”可還是忍不住要問:“小民眾做得到嗎?痛不覺痛,傷不覺傷,離別不覺離別,歡聚不覺歡聚……”(86-87頁) 此后的序子,就只能從斷續的書信里得知親人和家鄉的消息:一二八師解散閑雜人員,開赴戰場,朱雀子弟嘉興一役幾近全部戰死,剩下一城孤兒寡婦,“樹不發芽雞不叫”,悲傷到連哭聲都沒有;父親找不到工作,無奈之下,只身到青浪灘絞灘站,學音樂美術的小學校長,一輩子淪落在險灘疾浪轟天價響的寂寞里;母親到沅陵難童收容院做先生,帶著的三個弟弟也就做了難童;九孃瘋了…… 四、底子 序子浪蕩世界,兩手空空,但你要說這個少年一無所有,那就錯了,他隨身攜帶著“動人的財產”,別人看不見,自己心里有數。“無愁河”的源頭在朱雀,他生命的原初階段在這個特別的源頭里浸了個透;他走出來,如同“無愁河”流出來,這個豐沛的源頭還一直在,一直連著。 坐船過洞庭湖見岳陽樓,想起范仲淹的名篇,“冇哪樣感動”,覺得除了兩句名言,都有點散,“風景氣勢寫得零零碎碎,寫得急。”“頭八句就把鬧臺打響,一盤一碟,一碗一盆好菜往你身上扣,讓你顧東顧不來西,潑得你滿身膠濕,湯水淋淋。這種文章我一句都做不出,想都冇敢想過。”(44頁)一個小學畢業生,講得出這樣的話?你還別不信,序子少小熟背了不少古詩文,更有幸在文昌閣小學受教于脾氣古怪的胃先生,胃先生“說《岳陽樓記》虛而不實。我也受過他的影響,為這事翻過好多書”。(293頁)這就是一點小小的文化底子。 底子這東西,要讓它養人,就得給機會激活它。闖蕩世界,與人、事、物相遇,就隨處是機會。序子常常因眼前情景,冒出幾句古詩詞,顧家齊伯伯夸他:“讀書就要這樣子讀法。見景生情才有用,才養人。”(81頁)見景生情就是遇,遇到了,才激活了;激活了,才養人。 但與大千世界相遇,卻也考驗底子,有時候就顯出不夠、顯出沒有來。序子說,有時候想作詩,但“都在詩意的外邊拿不進來”(35頁),就是見出讀書還不多、底子不夠用來。序子在杭州見過新詩人劉宇先生,后來也想作首新詩看看,“‘人生’,對!‘人生’起頭。‘人生’哪樣呢?人生……‘人生自古……’‘人生總發’?‘人生邁步’……”這樣的經驗,讓人知道自己的不足、不能,也是好。 序子的“財產”,還不只是一點文化底子,更重要的,是家鄉給他打下的人生底子。這人生的底子好像無法說清楚,但關鍵的時候,就用上了。譬如,在安溪集美,序子留級的這一班從文廟搬到對河后垵分校,負責人是“仇人”楊先生,那序子怎么辦?“在文廟,序子睡在床上還想過,遇上這種毫無反抗掙扎余地場合,王伯會怎么對付?幺舅會怎么對付?田三爺會怎么對付?隆慶會怎么對付?到了后垵,遇到意外,你怎么對付?你張序子就死了癱了?你都十四歲了!你還怕?”(428頁)這些家鄉人,這些在序子小時候和他發生過關系的人,他們遇事會怎么辦,就是序子的底子。后來,序子舍棄行李從德化師范逃走,也是因為有這個底子,才會有這個決定——“幾十年來,序子一直掛念那些從朱雀帶出來的無辜的被窩和箱子。是王伯決定的,他心里問過王伯。”(511-512頁)王伯,一個樸野、強悍的女子,序子三歲多的時候帶著他去苗鄉荒僻山間避難的保姆,如此影響序子此后的人生。回頭想想《無愁河》**部濃筆重彩寫王伯,就更能明白這個女人的分量和光彩。這樣有分量和光彩的人,還有其他許許多多的人、事、物,還有整個家鄉,給序子的人生打底,這個底子,你怎么敢輕估。 來到家鄉之外的世界,來到與家鄉不一樣的環境中,在人、事、物的對比和參照之下,家鄉的不一樣才清楚地顯現出來,才被有意識地認識,有意識地肯定。而那個家鄉打底的自我,他的不一樣也逐漸清楚地顯現,被自覺地認識,自覺地肯定。譬如剛到廈門,高中生長白照拂序子,長白的溫和、純良深深感動序子,但他那種沒有一點防護能力的善良又讓序子心里想,“這個人跟朱雀人沒有一點相同的地方。把長白押到朱雀,他一天也活不下去。他根本不曉得世界上有一塊用另外一種情感、另外一種生活方式、另外一種思想,成天在狠毒的剽風中從容過日子的地方。”(117頁) 五、喜歡“全世界” 這樣一來,這個人會不會被圈限住,固執于家鄉給定的一切,而拒絕接受不一樣的東西?有些人確實可能會給自己畫個圓圈,精神世界就在這個圓圈里面打轉轉;可是,“無愁河”是一條大河,一條長河,它有源頭,豐沛的源頭是給它寬闊和長遠流程的;朱雀城給序子打下底子,堅實的底子是為他敞開生命,而不是封閉生命。 序子對新鮮事物、未知的世界,懷有強烈好奇,他的心態時刻敞開;而且,那樣小的年紀,就有平和得驚人的理性。譬如,路經上海,初來乍到,耳聞目見,一定有諸多不習慣,“不過序子心想:講老實話,我并不怎么討厭它。大凡一種新東西來到眼前,都有點心虛,有點恨,有點對立,有點自危,混熟了,其實是好東西,用不著那么緊張的。新朋友也是這樣,以為隨時會撲上來,其實不會。”“上海那么大,新東西多得來不及怕,來不及看,來不及喜歡。”(101頁) 就是帶著充分打開的心,序子來到集美,要做一個真實的“彩色的夢”——序子的夢“只有一回是彩色的。在朱雀。”(133頁) 序子在集美念了三年不到,老是留級(六個學期,留級五次),學校辦學宗旨寬懷,先生們也容忍這個“異類”。這個通常意義算不上好的學生,對學校、對先生的感激卻是至深無比的。學校“疏朗宏闊的文化氣派”(488)浸入了他的神魂,“先生們則無一不可愛,無一不值得尊敬,無一不百世懷念。”(214頁)“這是心里頭的神圣,一輩子供奉的靈牌神位。”(355) 這個“怪物”讓人側目的,除了留級,還有一件事:他竟然在《大眾木刻》上發表了作品。序子的藝術道路,是從這里開始的。 課堂的世界太小,他不耐煩,抵觸——“序子不是這個世界的”;他渴望一個更廣闊的世界,他找到了圖書館。他得低分的教室的世界,和圖書館的新世界,怎么比?“你打你學校的分,我打我自己的分。中間只有這一點點區別。”(219頁) 我們談黃永玉的時候,樂道他經歷的傳奇,不怎么談他的讀書;就如同我們談沈從文,也是。可是成就他們叔侄的,不僅僅是經歷,倘若沒有超過常人的讀書,是沒法想象的。 所以,讓我們看看少年序子的讀書,舉例來說: 《榕村語錄》、《榕村續語錄》,康熙宰相李光地著,他是安溪人,居然有時也用很多白話文,北京那些提倡白話文的學者可惜不見提起他; 《肌肉發達法》,好! 《普通地質學》,好!是達爾文的徒弟萊伊爾寫的,讀熟了它,走到哪里都清楚腳底下是什么巖頭,眼前是甚性質的山; 《人類和動物的表情》、《貝爾格艦上的報告書》都是達爾文寫的,比《進化論》有意思; 《警犬培養和訓練》; 《云圖》,好!七十八頁照臨照抄。 盧梭的《愛彌兒》,很有味道和見識,只可惜譯文拗口,仿佛三斤新鮮豬肉讓人燉糊了; 日本版的《世界名花大全》; 金端苓畫的《歐戰進展地圖》,學著這個辦法畫了張“保衛大武漢地形圖”……(219-220頁) 他在圖書館把雜志、畫報上的國際人物照片,用自來水筆畫成漫畫,自己編了厚厚的兩本《國際人物漫畫冊》。 開始讀莎士比亞、屠格涅夫、高爾基、綏拉夫莫維支;王爾德薄薄的《朵連格萊的畫像》,前頭打了四行跟文章一點關系都沒有的虛點(……),莫名其妙。(443-444頁) 世界就是通過一本本書,一點一點展開在序子的眼前。 序子到清水寺旅行,發現一種沒有見過的小蟲,帶回學校研究,到圖書館查動物學大辭典。“都看得出來,序子根本不可能是塊科學家的料。……雖然動植物考試的分數不高,心里頭就是喜歡;不是為了做科學家的喜歡,是做一個人的喜歡。等于喜歡這個‘全世界’。在學校讀書就是學一些如何喜歡‘全世界’的本領。”(434頁) 六、虛妄 黃永玉寫《八年》,里面有這么幾句很堅定的總結: 序子鋌而走險居然從容自若的根據何在? 他抓準眼前這個圖書館是他將要走進大世界的**根據。 邁出的肯定腳步,是朱雀城所有孩子給他的“神力”。 除此之外,都歸虛妄。(214頁) 前面說過了“**根據”和“神力”,現在說幾句“虛妄”。 既為“虛妄”,大可不說。本來應該是這樣,可是,讓我覺得不得不說,又不想多說的事實是,有多少人的一生,就浪費在虛妄上。 孩子受教育,有的教育就是往虛妄上引導; 虛妄常常有不可思議的蠱惑力,成年人成熟了吧,并不,像中了邪,打了針,前赴后繼; 有的人,他的事業就是制造虛妄。 序子實打實用腳走路,一步一步踩在堅實的地面上,有分辨力,有主心骨,有實的經驗,過真的生活。 “心腸要硬一點,過日子要淡一點,讀書要狠一點。”他父親曾經這樣告誡過。(43頁) 七、不急 《無愁河》從二〇〇九年起在《收獲》上連載,我和不少讀者一樣,一直“跟讀”,到現在已經進入第八個年頭。跟著跟著,這漫長的閱讀,仿佛跟出了節奏,跟出了旋律。讀這一卷《八年》,是重讀,也仿佛是回旋。一邊讀一邊想,還真是應該再讀這一遍。哪能沒有回旋呢。 序子學木刻,**幅作品發表在《血花日報》上,朱成淦先生指點道,“你眼睛要注意明暗問題,起碼看三個部分,亮的,暗的,不明不暗的三個調子……我以前讀書的時候,老師教的是五調子,你先抓三個就行了。”(363頁) 說的是畫畫和木刻,我想到了寫文章。哪怕是寫論文,能不能也有三個、五個明暗調子?總見有人討論文學批評的文體,想到過這三五個明暗的調子沒有? 第二幅木刻,朱先生說“倦慵之作”,說“心思松”——“這七個字一輩子也沒忘記。”(363-364頁) 也通文章的寫作。 但收獲的豈止是文章的作法,不過這個比較容易說而已。別的,且只舉一個例子吧。 我以前想不明白一件事,整人的人,整錯了,自己也知道整錯了,即使不道歉賠罪,也大可罷手,不再整下去。“他不。你不死,你活著,他反而認為是你在傷害他。”(507頁)一句驚醒懵懂人,解決了困擾我好久的問題。 這部書,慢慢讀,總有東西給你。黃永玉寫起來不著急,我們讀,也不用著急。 前頭說過,序子批評《岳陽樓記》“寫得急”;一九七二年,黃永玉跟一個年輕學生通信,指出他寫作“缺乏構思上的延續力,你老是像閃光燈似的運用文字。一句一個意思,沒有把造句耐心地用三兩句或一小段宣敘得從容些。”可見“急”,在黃永玉心里是寫作的大忌。由此我們多少明白,《無愁河》為啥寫得不急,寫得那么耐心,那么從容,**部三卷,第二部《八年》出了上卷,還有中卷和下卷,還有第三部——老人家您慢慢寫,我們慢慢讀。 二〇一六年二月三日

要是沈從文看到黃永玉的文章 作者簡介

張新穎,一九六七年生于山東,復旦大學中文系教授,教育部長江學者特聘教授。主要作品有:現代文學研究著作《二十世紀上半期中國文學的現代意識》、《沈從文的后半生》、《沈從文九講》、《沈從文的前半生》;當代文學批評集《棲居與游牧之地》、《雙重見證》、《無能文學的力量》、《當代批評的文學方式》、《斜行線》;隨筆集《九個人》、《沙粒集》、《迷戀記》、《讀書這么好的事》;詩集《在詞語中間》、《三行集》、《獨處時與世界交流的方式》等。曾獲得第四屆華語文學傳媒大獎??文學評論家獎、第一屆當代中國文學批評家獎、第六屆魯迅文學獎、第十屆國家圖書館文津圖書獎等多種獎項。

- >

莉莉和章魚

- >

我與地壇

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

推拿

- >

山海經

- >

有舍有得是人生

- >

中國歷史的瞬間

- >

月亮與六便士