-

>

心靈元氣社

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態(tài)

-

>

(精)人類的明天(八品)

-

>

厭女(增訂本)

-

>

這樣學(xué)習(xí)才高效/楊慧琴

-

>

心理學(xué)經(jīng)典文叢:女性心理學(xué)

-

>

中國文化5000年

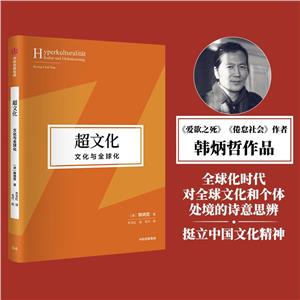

超文化 文化與全球化 版權(quán)信息

- ISBN:9787521748666

- 條形碼:9787521748666 ; 978-7-5217-4866-6

- 裝幀:一般純質(zhì)紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

超文化 文化與全球化 本書特色

(1)韓炳哲被譽為“德國哲學(xué)界的一顆新星”。他回歸哲學(xué)的人文傳統(tǒng)和批判傳統(tǒng),在學(xué)院化的哲學(xué)研究之外,獨辟哲學(xué)寫作新境界,在數(shù)字媒體時代照察當下社會情狀和個體心靈,被稱為“互聯(lián)網(wǎng)時代的精神分析師”“大數(shù)據(jù)時代的哲學(xué)批判指南”。 (2)兼具韓國人的浪漫氣質(zhì)和德國哲學(xué)傳統(tǒng)的理性精神。韓炳哲對當代社會的洞察深刻,剖判犀利,其內(nèi)在的精神訴求卻是東方式寧靜沉思的、美學(xué)意義的生命存在,具有“東方哲人的細膩與韻味”。 (3)哲學(xué)小品式的文字風(fēng)格,長于思辨,而又勝在言傳。韓炳哲的作品簡潔、明快,“充滿靈性,鋒芒畢現(xiàn)”。中譯者的認真細致和精敏才思也為中文版增色頗多。 (4)在世界范圍內(nèi)已然成為現(xiàn)象。韓炳哲作品被譯成20余種文字,包括法國哲學(xué)家阿蘭·巴迪歐在內(nèi)的諸多學(xué)者對韓炳哲做出了回應(yīng)和稱贊,巴迪歐親自為其代表作《愛欲之死》作序。 (5)在國內(nèi)學(xué)界和讀者群體中迅速覓得知音。韓炳哲作品第1輯共9種(中信出版集團,2019年)出版后,來自哲學(xué)界、藝術(shù)界、政治學(xué)界、傳播學(xué)界、文學(xué)界的專家學(xué)者和普通讀者對韓炳哲及其作品做出了積極回應(yīng)和高度評價,《愛欲之死》《倦怠社會》《他者的消失》《在群中》等書尤受歡迎。 (6)中文世界較系統(tǒng)和完整的韓炳哲作品集。韓炳哲作品第2輯共11種,預(yù)計2023年5月出齊,與第1輯圖書共同囊括了作者主要的和代表性的作品(計20種)。 (7)《超文化:文化與全球化》:全球化時代對全球文化和個體處境的詩意思辨,在回歸古典的意義上重釋友善的現(xiàn)代價值! 在全球化時代,文化表達越來越與地域無關(guān),而在一種超域的模式上循環(huán)往復(fù),與本土/外來、遙遠/切近、熟悉/陌生這些概念都失去了真實的聯(lián)系。 文化失去了源初意義上的家園之感。沒有邊界,沒有限制,沒有頭緒,卻有強烈的雜交、融合和公共性質(zhì)。人們成為帶著靜美微笑的超文化旅行者,行走在多姿多彩的超文化空間里,隨意撿拾并拼湊著自我的身份認同。 如何理解超文化?如何實現(xiàn)超文化個體和諧共存?相較于萊布尼茨訴諸上帝的單子,韓炳哲回歸古典希臘哲學(xué)傳統(tǒng),揭示出一種更有價值、更具開放性和創(chuàng)造性的情感——友善,為我們打開了一扇通向他人、通向世界的窗。

超文化 文化與全球化 內(nèi)容簡介

因新技術(shù)而加速的全球化進程,正在“去遠”文化空間,由此產(chǎn)生的“切近”創(chuàng)造了豐富的文化生活實踐和表達形式。全球化進程起到了積累和集聚的作用,異質(zhì)的文化內(nèi)容簇擁到一起。不同文化空間相互疊加,相互滲透。時間同樣失去邊界。簇擁起來的林林總總,不僅讓不同地域,也讓不同時段失去了遙遠性。更準確地反映當今文化之空間性的,不是感知上的跨、間、多,而是超。文化發(fā)生了內(nèi)爆,也就是說,文化被去除了遙遠性,成為超文化。超文化性產(chǎn)生了一種特殊形式的旅行者。超文化旅行者去往的不是反世界,也不是彼處,實際上,他居住在此處與彼處成對稱關(guān)系的空間里,他就在這兒,“內(nèi)在空間就是他的家”。在景觀的超空間里沖浪或瀏覽,與朝圣者以及浪漫主義的旅行者的行進方式都截然不同。超文化旅行者從一個此處去往另一個此處,超文化因而是一種關(guān)于此在的文化。超文化旅行者在向文化觀光敞開大門的事件的超空間中旅行,因此,超文化旅行者對文化(Kultur)的體驗就是文化—旅行(Kul-Tour)。--------------------韓炳哲作品(第2輯)《山寨:中國式解構(gòu)》(2023年1月出版)Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch.《超文化:文化與全球化》(2023年1月出版)Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung.《妥協(xié)社會:今日之痛》(2023年1月出版)Palliativgesellschaft. Schmerz heute.《不在場:東亞文化與哲學(xué)》(2023年3月即將出版)Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens.《禪宗哲學(xué)》(2023年3月即將出版)Philosophie des Zen-Buddhismus.《什么是權(quán)力》(2023年3月即將出版)Was ist Macht?《儀式的消失:當下的世界》(2023年3月即將出版)Vom Verschwinden der Rituale.Eine Topologie der Gegenwart.《資本主義與死亡驅(qū)力》(2023年5月即將出版)Kapitalismus und Todestrieb.《大地頌歌:園藝之旅》(2023年5月即將出版)Lob der Erde. Eine Reise in den Garten.《沉思的生活,或無所事事》(2023年5月即將出版)Vita contemplativa.oder von der Untätigkeit.《時間的香氣:逗留的藝術(shù)》(2023年5月即將出版)Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens.

超文化 文化與全球化 目錄

穿夏威夷衫的游客 1

文化為家 3

超文本和超文化 9

聯(lián)網(wǎng)的愛欲 15

融合食物 19

雜交文化 23

文化的連字符化 31

比照的時代 37

文化的去光暈化 41

朝圣者與旅行者 47

窗口與單子 53

奧德拉岱克 57

超文化身份 61

文化間性、多元文化性和跨文化性 65

據(jù)為己有 71

論長期和平 75

友善的文化 81

超日志 87

漫游者 91

門檻 93

注釋 101

附錄 韓炳哲著作年譜 113

超文化 文化與全球化 節(jié)選

精彩句段當文化概念消失后,新人類能被稱為“游客”嗎?還是我們終于得以生活在一種給我們自由、讓我們以快樂游客的身份奔向大千世界的文化之中?我們又該如何描述這種新文化呢?(P1)因新技術(shù)而加速的全球化進程,正在“去遠”(ent-fernen)文化空間。由此產(chǎn)生的“切近”(Nähe)創(chuàng)造了豐富的文化生活實踐和表達形式。全球化進程起到了積累和集聚的作用,異質(zhì)的文化內(nèi)容簇擁到一起。不同文化空間相互疊加,相互滲透。時間同樣失去邊界。簇擁起來的林林總總,不僅讓不同地域,也讓不同時段失去了遙遠性。更準確地反映當今文化之空間性的,不是感知上的跨(Trans-)、間(Inter-)、多(Multi-),而是超(Hyper-)。文化發(fā)生了內(nèi)爆,也就是說,文化被去除了遙遠性,成為超文化。(P11)超文化旅行者是經(jīng)過去實事化的此在的另一名稱。他不必親身上路就能成為一名旅行者。他在自我處(bei sich selbst)即可身居異地,或踏上行程。這不是說一個人作為旅行者離開家,以便之后作為當?shù)厝嘶氐阶晕姨帯3幕眯姓咴谧晕姨幰讶皇且幻眯姓摺K诖颂幖匆言诒颂帲?終到達的卻是無處(Nirgends)。(P17)在某種程度上,*初的旅行者仍有朝圣者的步態(tài)。他們前往的是一個浪漫主義的反世界(Gegenwelt),一個原始的或自然的地方。他們曾想從此處逃往彼處。但他們已不再是外來者,既不是陌生人,也不是漫游者(拉丁語:viator)。他們在此處有房,有家。(P49)超文化性產(chǎn)生了一種特殊形式的旅行者。超文化旅行者去往的不是反世界,也不是彼處,實際上,他居住在此處與彼處成對稱關(guān)系的空間里,他就在這兒,“內(nèi)在空間就是他的家”。在景觀的超空間里沖浪或瀏覽,與朝圣者以及浪漫主義的旅行者的行進方式都截然不同。在超文化空間中,彼處只是另一種此處,二者對稱,不存在不對稱的痛苦。超文化旅行者從一個此處去往另一個此處,超文化因而是一種關(guān)于此在的文化。(P49)全球化并不僅僅意味著彼處與此處的聯(lián)網(wǎng)。相反,它去除了彼處的遙遠性和居處性,從而讓一個全球性的此處得以產(chǎn)生。無論文化間性、多文化性還是跨文化性,都無法成為這個全球性的此處的標識。超文化旅行者在向文化觀光敞開大門的事件(Ereignisse,又譯“緣構(gòu)發(fā)生”)的超空間中旅行,因此,超文化旅行者對文化(Kulture)的體驗就是文化—旅行(Kul-Tour)。(P51)超文化不會帶來統(tǒng)一的文化料(Kulturmasse),即單色的統(tǒng)一文化。相反,它激發(fā)了越來越多的個性化。人們按照自己的偏好,從構(gòu)建起超文化的多種生活方式和實踐中拼湊出自己的同一性,拼湊式結(jié)構(gòu)和身份由此出現(xiàn)。這種多姿多彩預(yù)示著一種新自由實踐即將到來,它由生活世界的超文化性去實事化所產(chǎn)生。(P63)與禮貌相比,友善顯得無拘無束。正是友善的這種無規(guī)性(Regellosigkeit),才使其能夠產(chǎn)生廣泛的影響。它以*小的關(guān)聯(lián)性創(chuàng)造了*大的凝聚力。當共同視域瓦解成*多樣化的同一性和表象時,友善創(chuàng)造了一種單獨(singulär)的參與、一個不連續(xù)的連續(xù)統(tǒng)(Kontinuum von Diskontinuitäten)。在超文化的馬賽克宇宙中,友善發(fā)揮著調(diào)解的作用,使不同者(das Verschiedene)并置的空間變得宜居。反諷和禮貌都不會產(chǎn)生切近。友善因為具有遠遠超出寬容的開放性而有能力實現(xiàn)窗口化,發(fā)揮打開和聯(lián)結(jié)的作用。萊布尼茨的上帝幫助沒有窗口的單子和諧共存,也許友善可以取代萊布尼茨的上帝,為單子打開一扇窗。(P84-85)當海洋變成超賣場時,黑格爾認為可以用來克服無邊海洋的深淵和不確定性的“內(nèi)在的精神之星”也會消逝。與海洋之間的關(guān)系發(fā)生改變,反映了今天另一種對存在的理解。新的海洋景觀既不知精神,也不識真正意義上的邏各斯。邏各斯被超日志取代,而超日志不是對話或多日志(Polylog)的簡單延續(xù)。相反,它離開了對話和多日志依然堅守的舊邏各斯本身的秩序。超日志是超文化的新秩序。在這一秩序中,可以從超日志那里聽到的不是邏各斯(Logos),而是登錄(Log-in),或者圖標(Logo),以及圖標集合(Logo-s)。(P88-89)盡管尼采忠實于塵世,但他始終是個朝圣者。他還不知道那種超文化的此在(Hiersein)。他的道路是一條“苦路”,由于他不需要上帝,這條路只會變得更加艱辛,更加痛苦。(P92)此外,海德格爾的世界出奇地沉寂、寧靜,沒有嘈雜的聲音。這種寧靜加深了人們對世界秩序單一性的印象。單子一般的物默默地將世界映現(xiàn)到自己面前。它們沒有彼此交談,互相張望。它們雖有鏡子,卻無窗戶。窗口化或交互性對海德格爾的物來說是完全陌生的。在海德格爾看來,它們只不過是渙散和衰敗的代名詞。(P98)朝圣者與旅行者Pilger und Tourist終于,我又在夢里成了朝圣者:其中的一切都是徒勞的,痛苦又令人警醒。早上醒來的時候,我想讓這個冬天永遠持續(xù)下去。——彼得·漢德克齊格蒙特·鮑曼(Zygmunt Bauman)將朝圣者樹立為現(xiàn)代人的形象。鮑曼認為,現(xiàn)代性賦予朝圣者“極富前景的新轉(zhuǎn)變”[52]。作為朝圣者的現(xiàn)代人在荒漠般的世界中游蕩,賦無形以有形,予片段以連貫,以碎片塑整體。[53] 現(xiàn)代朝圣是一種項目性生活(Leben-auf-Projekte-hin),它“定向、連續(xù)、堅定”[54]。由于其項目性,朝圣者的世界必須“有序、確定、可預(yù)測且可靠”,必須是“一個永遠留有腳印,以便保存和收藏過去旅程痕跡和記錄的世界”[55]。現(xiàn)代人真的是朝圣者嗎?朝圣者的生存形式是否真的與現(xiàn)代性相符?在朝*歷中不可或缺的是對這個世界保持陌生,朝圣者就是“陌生人”(peregrinus)。此處不太會成為他的家,他因而走在去往一個特殊的彼處的路上。恰恰是現(xiàn)代性克服了此處與彼處的不對稱性,從而形成了朝圣的生存形式。不過,與其說去往彼處,不如說前行到更好的此處。荒漠、朝圣者的流浪也意味著不確定性和不安全感,因為有走入歧途的可能。然而,現(xiàn)代性卻以為自己走的是一條筆直的路。朝圣是前現(xiàn)代形象。因此,像海德格爾這樣的再神學(xué)化思想家會使用朝圣這一前現(xiàn)代性形象。“迷途”是“存在”的一種形式。[56] 海德格爾的“在路上”具有朝圣的結(jié)構(gòu),他內(nèi)心有一種對“*終抵達”、對“家園”的渴望,這與那個在可見的、可達的此處面前自行隱匿的源始有關(guān)。海德格爾的《田間路》曾是一條朝圣之路。朝圣的特點也是“緊迫、黑暗綿延、等待光明”[57]。朝圣之路“充滿艱辛,雖越來越簡單、純粹、直通向前,卻朝著一個進不去、到不了的地方”[58]。恰恰是這種隱匿(Entzug)使“地方”再光暈化和再神學(xué)化。在某種程度上,*初的旅行者仍有朝圣者的步態(tài)。他們前往的是一個浪漫主義的反世界(Gegenwelt),一個原始的或自然的地方。他們曾想從此處逃往彼處。但他們已不再是外來者,既不是陌生人,也不是漫游者(拉丁語:viator)。他們在此處有房,有家。超文化性產(chǎn)生了一種特殊形式的旅行者。超文化旅行者去往的不是反世界,也不是彼處,實際上,他居住在此處與彼處成對稱關(guān)系的空間里,他就在這兒,“內(nèi)在空間就是他的家”。在景觀的超空間里沖浪或瀏覽,與朝圣者以及浪漫主義的旅行者的行進方式都截然不同。在超文化空間中,彼處只是另一種此處,二者對稱,不存在不對稱的痛苦。超文化旅行者從一個此處去往另一個此處,超文化因而是一種關(guān)于此在的文化。由于超文化旅行者并不追求*終的抵達,他們所到之處都不是居處,不是特指的“此處”(Hier)。這里的“此處”應(yīng)該首字母小寫,即寫成hier,或者劃掉(Hier)。與海德格爾為了再光暈化、再神學(xué)化而打上叉的“存在”不同,直接劃掉的Hier則是對存在進行的去光暈化和去神學(xué)化,使之喪失了光暈的深度。齊格蒙特·鮑曼雖然說過,對今天的旅行者來說,“越來越不清楚哪個造訪的地方才是家,哪個地方只是落腳點”,但他仍然堅持“在家”的形象:“‘此處我來做客,彼處才是我家’的對比仍然像以前一樣清晰,但要說彼處在哪里,則不容易。彼處逐漸被剝奪一切本質(zhì)特征;它所蘊涵的家非想象所能及(任何想象出來的形象都會顯得太具體、太局限),它是既定的,既定擁有一個家,但不是一個具體的建筑、街道、景觀或社群……思鄉(xiāng)是夢想著可以有所歸屬—至少不僅曾身處某處,亦要從那兒而來。……家在思鄉(xiāng)中的價值恰恰在于其永遠保持‘將來時’的態(tài)勢,不失去魔力和誘惑力,就不會進入‘現(xiàn)在時’……”鮑曼的旅行者是一個浪漫主義的旅行者,他假定了一個反世界。他仍然是朝圣者,正在去往故鄉(xiāng)的路上,去往彼處,而這個彼處卻進入了將來時。鮑曼雖然談到思鄉(xiāng)之情并不是“旅行者的唯一感受”,旅行者也“恐懼被束縛在家鄉(xiāng)”,即“恐懼被束縛在一處”[59]。 然而,他對另一種旅行者的形式—超文化旅行者的生存形式缺乏感知。與朝圣旅行者相比,超文化旅行者不了解此處和彼處的差異,因此不會生活在“**將來時”或“第二將來時”1中,他們完全生活在現(xiàn)在時中,或處于此在中。對鮑曼來說,旅行者仍然屬于在對彼處的渴望與恐懼之間糾結(jié)的朝圣者,而超文化旅行者既沒有渴望,也沒有恐懼。全球化并不僅僅意味著彼處與此處的聯(lián)網(wǎng)。相反,它去除了彼處的遙遠性和居處性,從而讓一個全球性的此處得以產(chǎn)生。無論文化間性、多文化性還是跨文化性,都無法成為這個全球性的此處的標識。超文化旅行者在向文化觀光敞開大門的事件(Ereignisse,又譯“緣構(gòu)發(fā)生”)的超空間中旅行,因此,超文化旅行者對文化(Kultur)的體驗就是文化—旅行(Kul-Tour)。友善的文化Kultur der Freundlichkeit超文化聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了生活方式和感知形式的深層多樣性。它不允許存在普遍的,即所有人共有的經(jīng)驗視域,也不允許存在普遍有效的行為規(guī)則。因此,為了成功實現(xiàn)共在(Mitsein)而進行的必要調(diào)整須經(jīng)由另一路徑。面對多樣化的信念,或如理查德·羅蒂所說的“終極語匯”,可以采取的一種態(tài)度是反諷。羅蒂所說的“反諷者”“對自己正在使用的終極語匯抱有徹底的、無休的質(zhì)疑”,她不認為“她的語匯比其他語匯更接近現(xiàn)實,也不認為她的語匯接觸到了自身以外的任何力量”。[86]羅蒂認為,反諷者們“永遠生活在對自己的終極語匯,也就是對她們自身所具有的偶然性和脆弱性的清醒認識之中”[87]。她們不會把語匯絕對化,而總是愿意對其進行校訂。[88]然而,羅蒂式諷刺的道德品質(zhì)在“避免羞辱他人”中消耗殆盡。 羅蒂認為:“對于面對羞辱人人都會受傷的認知,是我們唯一需要的社會紐帶。”[89] 鑒于此,他的反諷者需要“盡可能富有想象力地熟悉其他終極語匯,這不是為了自己的教化,而是為了理解人們所遭受的真實的和可能的羞辱”[90]。與自我語匯保持反諷距離,無疑使人們有可能在不相互羞辱的情況下共存。這種反諷距離會催生一個高貴的自我,這個自我不會冒犯其他的自我。但反諷不具有聯(lián)網(wǎng)效應(yīng),并不創(chuàng)造聯(lián)結(jié)或聯(lián)盟,它只是讓一個考慮周全的單子集合體得以產(chǎn)生。這些單子擁有“富有想象力的同理心”,一種“想象他人真實的和可能的羞辱的能力”。[91] 反諷單子即使擁有敏感的觸角,但也不是“網(wǎng)絡(luò)體”(Netz-Wesen)。反諷文化仍然是一種單子自我的文化。它擁有很強的內(nèi)在性,因此無法理解文化語匯缺乏內(nèi)在性的混雜。也可以這樣說:香料和氣味的超文化混雜、疊增并不具有諷刺意味。到底還有沒有一種諷刺的味覺?換言之,文化從*深層講并不具有反諷性。羅蒂的反諷文化并沒有理解當今世界的超文化狀態(tài)。例如,對偶然性和脆弱性的意識,或許是反諷的特點,但反映不出多重的“超”體驗。這也許是現(xiàn)代或后現(xiàn)代的意識,但不是超現(xiàn)代的意識。因概念根源而無法被反諷克服的消極性,并不存在于超文化中。超文化包含了一種反諷無法接納的肯定。無盡無際(etwas Unendliches)是超文化的靈魂所在。鑒于今天生活方式和信念的多元化,“得體”(Takt)無疑格外重要。伽達默爾認為,在“我們不了解一般原則”[92] 的情況下,得體具有導(dǎo)向作用。“得體無法論證”,其功能在于“做出正確的決定,并為常規(guī)即康德的倫理法則的應(yīng)用提供一種約束,這是理性無法做到的”[93]。雖然對特殊者(das Besondere)表現(xiàn)出憂慮,但得體并不是常規(guī)或理性的完全他者,而是常規(guī)的補充。它規(guī)范的是常規(guī)無法理解的東西。通過這種方式,得體賦予體系以可塑性和靈活性。盡管得體對特殊者有感覺,但它只在常規(guī)和同一(Identische)適用的背景下才發(fā)揮作用。禮貌也通過為相互展示自我提供空間,從而實現(xiàn)形式上的外在適應(yīng)。這是一種交際技巧,確保人們不會對彼此出言不遜,或者發(fā)生口角沖突。然而,禮貌的開放程度很低,它常常被用來將與“他者”及其“他性”的接觸降到*低。禮貌使他人保持距離。此外,它還受到文化代碼的約束,在不同編碼的文化相遇時,它的效力就會發(fā)生減損。寬容也顯示出極低的開放性。對待他人或陌生者的態(tài)度只有容忍。獲得寬容的,是與規(guī)范體系所產(chǎn)生期望的偏離。寬容對恒定的規(guī)則體系有穩(wěn)定作用。對他者無規(guī)則的任意開放,既不寬容也不禮貌,同樣也不是諷刺的基本特征。所以,它們都是不友善的。在多元文化社會中,寬容的主要是代表正常(das Normale)的多數(shù),被寬容的則是與標準、規(guī)則偏離的少數(shù)。因此,寬容在本有和他者之間劃定了明確的界線。被寬容的不是多數(shù),而是被冠以低賤和下等之名的少數(shù)。這樣一來,寬容就悄然鞏固了現(xiàn)行統(tǒng)治體系。本有在所有參與者中起決定性作用。寬容之外,不會再與他者發(fā)生接觸。寬容不具備那種不僅被動“容忍”非主流,也會主動肯定非主流、向非主流汲取、將非主流提升為本有內(nèi)容的開放性。寬容將本有密封保存。像禮貌一樣,它是一個比較保守的概念。與禮貌相比,友善顯得無拘無束。正是友善的這種無規(guī)性(Regellosigkeit),才使其能夠產(chǎn)生廣泛的影響。它以*小的關(guān)聯(lián)性創(chuàng)造了*大的凝聚力。當共同視域瓦解成*多樣化的同一性和表象時,友善創(chuàng)造了一種單獨(singulär)的參與、一個不連續(xù)的連續(xù)統(tǒng)(Kontinuum von Diskontinuitäten)。在超文化的馬賽克宇宙中,友善發(fā)揮著調(diào)解的作用,使不同者(das Verschiedene)并置的空間變得宜居。反諷和禮貌都不會產(chǎn)生切近。友善因為具有遠遠超出寬容的開放性而有能力實現(xiàn)窗口化,發(fā)揮打開和聯(lián)結(jié)的作用。萊布尼茨的上帝幫助沒有窗口的單子和諧共存,也許友善可以取代萊布尼茨的上帝,為單子打開一扇窗。

超文化 文化與全球化 作者簡介

韓炳哲(Byung-Chul Han)德國新生代思想家。1959年生于韓國首爾,80年代在韓國學(xué)習(xí)冶金學(xué),之后遠渡重洋到德國學(xué)習(xí)哲學(xué)、文學(xué)和天主教神學(xué)。1994年,以研究海德格爾的論文獲得弗萊堡大學(xué)博士學(xué)位。2000年任教于瑞士巴塞爾大學(xué),2010年任教于卡爾斯魯厄建筑與藝術(shù)大學(xué),2012年任教于德國柏林藝術(shù)大學(xué)。西班牙《國家報》(El País)譽其為“德國哲學(xué)界的一顆新星”。作品被譯成十幾種語言,在世界范圍內(nèi)引起廣泛關(guān)注。清新的文風(fēng),清晰的思想,深察洞識,切確而犀利的論述,讓韓炳哲對于數(shù)字時代人類精神狀況的批判,顯得尤為重要且富于啟發(fā)。

- >

詩經(jīng)-先民的歌唱

- >

山海經(jīng)

- >

煙與鏡

- >

推拿

- >

自卑與超越

- >

中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述

- >

月亮虎

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集